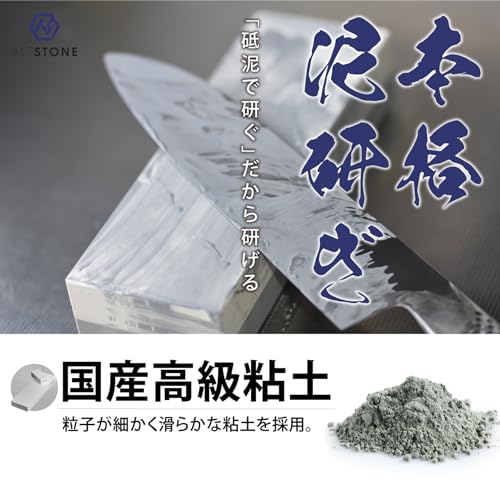

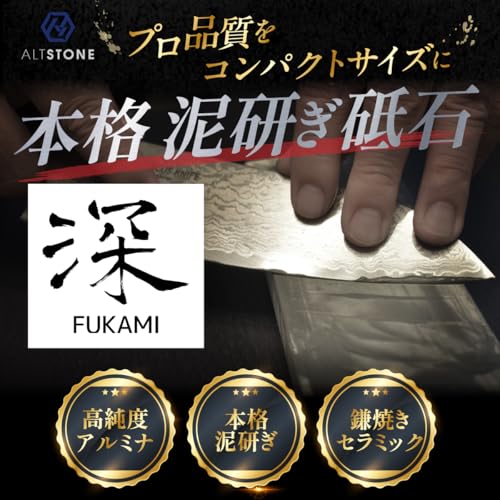

ALTSTONE砥石『深 FUKAMI』の特徴と魅力

包丁や刃物の切れ味を維持するためには、信頼できる砥石を選ぶことが重要です。

特に中砥石として広く使われる1000番の砥石は、日常的なメンテナンスに適しています。

そこで注目したいのが、日本製のセラミック砥石「ALTSTONE 砥石『深 FUKAMI』」です。

この砥石は滑らかな研ぎ味を重視し、使いやすさと研磨性能を両立しています。

この記事では、ユーザーの皆様の「包丁を手軽かつ効率的に研ぎたい」という悩みを解決するために、その特徴と魅力を詳しく解説します。

包丁研ぎの悩みと1000番砥石の役割

多くのユーザーは、包丁の切れ味が落ちた際に、どの砥石を使えば良いのか迷います。

粗すぎる砥石だと刃こぼれが起きやすく、細かすぎる砥石は研ぐ時間が長くなり効率が悪いです。

中砥石(1000番)はこうした問題をバランスよく解決し、毎日のメンテナンスに最適な番手とされています。

ALTSTONE『深 FUKAMI』は、セラミック素材により耐久性が高く、滑らかに刃を整えられる点が評価されています。

ALTSTONE『深 FUKAMI』の特徴とメリット

- 【滑らかな研ぎ味】セラミック砥石の特性を活かし、刃に優しく均一な研磨が可能です。

- 【コンパクトサイズ】手軽に扱えるため、収納や持ち運びにも便利です。

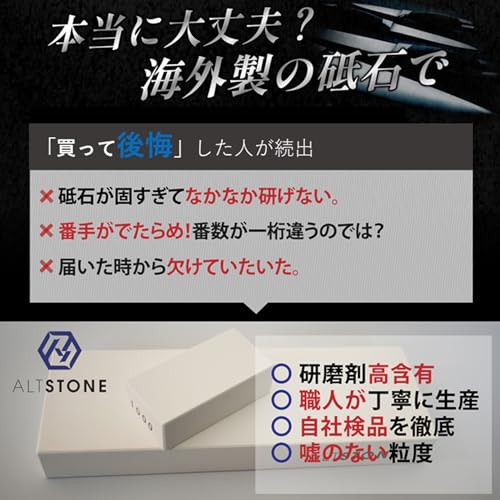

- 【日本製の信頼性】品質管理が徹底されており、安定した性能を長期間維持できます。

これらの特徴から、プロの料理人のみならず家庭の料理好きにも支持されています。

価格も2,098円とコストパフォーマンスに優れており、初めての砥石としても選びやすい商品です。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

デメリットも理解して使う

ただし、1000番の中砥石は万能ではありません。

刃こぼれが大きい場合は、より粗い砥石での修整が必要です。

また、研ぎ終わった後は仕上げ砥石で刃の微細なバリを除去することをおすすめします。

ALTSTONE『深 FUKAMI』は中砥石に特化しているため、使用方法を誤らないことが長持ちのポイントです。

活用シーンと実用性

ALTSTONE『深 FUKAMI』は家庭での包丁メンテナンスに最適です。

特に日常的に料理をする方が、週に1度の簡単なお手入れとして利用するのに適しています。

持ち運びが簡単なので、料理教室やアウトドアでの調理時にも活躍します。

信頼できる砥石を探している方は、一度試してみる価値があるでしょう。

ユーザー評価も高く、滑かな研ぎ味を実感できるはずです。

スポンサードサーチ

1000番中砥石の役割と研ぎ味について

包丁や刃物のメンテナンスでは、研ぎ石の選択が切れ味を大きく左右します。

特に1000番の中砥石は、刃先の形状を整えつつ、日常的な使い込んだ刃の切れ味を回復させる重要な役割を担います。

ALTSTONEの「深 FUKAMI」中砥石は、コンパクトなサイズとセラミック素材の特性により、滑らかな研ぎ心地を実現している点が特徴です。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

1000番中砥石の基本的な役割とは?

1000番の中砥石は、荒砥石でつけた大きな刃の欠けや形状を整えた後、刃の微細な傷を除去しながら鋭さをよみがえらせます。

刃物の性能を回復しやすい数字帯であり、初心者でも取り扱いやすい番手として評価されています。

家庭用包丁やプロの現場で使われる刃物のメンテナンスにぴったりの中間工程です。

ALTSTONE「深 FUKAMI」中砥石の特徴と魅力

この砥石は、日本製のセラミック素材を採用し、硬さと研削力のバランスが取れているため、軽い力で滑らかに研げる点が特長です。

1000番という番手は、日常の刃物の切れ味維持に最適で、刃先を鋭くしつつ研磨面の均一性を高めます。

コンパクトサイズで収納や持ち運びも容易なため、家庭用としても便利です。

中砥石を使った包丁研ぎの具体的なメリット・デメリット

- メリット:刃先の切れ味が段階的に戻り、切断時の力が軽減されます。

研ぎむらを防ぎやすく、包丁の寿命延長にも寄与します。 - デメリット:1000番単体では大きな刃欠けは補修しきれないため、荒砥石や仕上げ砥石との併用が必要です。

また、セラミック砥石は水の使用が推奨され、乾いたままだと素材を傷める恐れがあります。

おすすめの活用シーンと使い方ポイント

日常的に包丁のキレを保ちたい方や、プロの料理人の中間メンテナンスに適しています。

研ぐ際は包丁の角度を一定に保ち、水を十分に使って砥ぎ面を滑らかにしながら丁寧に研ぐことが大切です。

ALTSTONEの砥石は密度が高く研ぎやすいので、初心者の方にも安心してお使いいただけます。

研ぎ石の選択で迷ったら、用途や研いでいる刃物の状態に合わせて適切な番手を使うことが切れ味を長持ちさせる秘訣です。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

セラミック砥石が選ばれる理由とメリット

包丁や刃物の切れ味維持には、正しい砥石選びが重要です。

数ある砥石の中で、セラミック砥石は近年特に注目されており、その滑かな研ぎ味や耐久性の高さから多くの料理人や家庭で愛用されています。

しかし、どのような特徴があり、実際にどんなメリットがあるのかを理解しないと、購入後に期待外れになることも少なくありません。

ここでは『ALTSTONE 砥石 深 FUKAMI』中砥石1000番を例に、セラミック砥石の魅力と選ばれる理由を解説します。

セラミック砥石の特徴とは?

セラミック砥石は、精密なセラミック素材を研磨材として用いているため、均一で細かい研ぎ面が特徴です。

これにより、金属の刃先に均質な摩耗をもたらし、刃物の切れ味が長持ちしやすいという利点があります。

特に中砥石として1000番の粒度は、日常的な包丁のメンテナンスに最適な仕上がりを実現。

加えて、セラミック砥石は水に濡らして使いますが、硬度が高いため使用後の摩耗も少なく、耐久性に優れる点も評価されています。

なぜ滑かな研ぎ味が重要か?

滑かな研ぎ味は、包丁の刃先が引っかかりなく一定の角度で研げるため、刃物を均一に整えやすいことを意味します。

荒い砥石では刃に傷が付きやすく、逆に切れ味が悪くなる恐れもありますが、『深 FUKAMI』は粒度1000番のセラミック素材のおかげで、滑りが良く効率的な研ぎが可能です。

これにより研ぎムラを最小限に抑え、初心者からプロまで安定した仕上がりが実現できます。

セラミック砥石のメリットとデメリット

- メリット

- 耐久性が高く長持ちする

- 研ぎ面が均一で滑らか

- メンテナンスしやすい

- 軽量かつコンパクト、扱いやすい

- デメリット

- 硬い素材ゆえに研ぐ際の頻度がやや多い場合がある

- 価格が他の砥石と比較してやや高め

活用シーンとおすすめの使い方

『ALTSTONE 砥石 深 FUKAMI』はコンパクトサイズで持ち運びも便利なため、家庭での日常的な包丁研ぎに適しています。

特に和包丁や洋包丁の中研ぎに最適で、プロの料理人から家庭の料理好きまで幅広いユーザーに支持されています。

使用前は砥石を十分に水に浸し、研ぐ際は一定の角度を保ちながら優しく滑らせることがポイントです。

細かな研ぎ面が包丁の切れ味を復活させるため、一度試してみる価値のある製品です。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

スポンサードサーチ

使いやすいコンパクトサイズの利点

包丁の切れ味を維持するためには、定期的な研ぎが欠かせません。

しかし、自宅での包丁研ぎに不慣れな方にとっては、研ぎ石の大きさや扱いやすさが重要なポイントになります。

ALTSTONEの砥石「深 FUKAMI」は、1000番の中砥石でありながらコンパクトサイズで設計されており、初心者から熟練者まで幅広く扱いやすい特徴を持っています。

コンパクトサイズだからこそ実現できる取り回しの良さ

この砥石は一般的な中砥石に比べてサイズが小さく、手に取りやすいのが大きなメリットです。

作業台やシンク周りが狭いキッチンでも無理なく設置できるため、使用中の安定感と安全性も高まります。

特に刃物の角度調整や仕上げの微調整をする際に、石が動きにくいことは重要なポイントです。

セラミック砥石ならではの均一な研ぎ味

中砥石1000番は家庭用として切れ味と刃持ちのバランスが良く、ALTSTONEの「深 FUKAMI」は高品質なセラミック素材を採用しています。

これにより耐久性が高く、研ぎ面が長期間均一に保たれるため、包丁の刃を滑らかに研ぎ上げることが可能です。

実際のユーザーレビューでも、滑らかな研ぎ味と安定した性能が評価されています。

初心者でも安心の研ぎやすさと携帯性

コンパクトサイズは持ち運びにも適しているため、キッチン以外にアウトドアや引っ越し先への携帯も容易です。

初めて砥石を扱う方も、取り回しが良いため自然と研ぎの手順に慣れていきやすいでしょう。

また、1000番という中砥の番手は刃こぼれの修復から日常的なメンテナンスまで幅広く対応できるため、これ一本で多くの包丁研ぎの悩みを解消できます。

- 場所を取らないコンパクト設計でキッチン周りがすっきり

- 安定性の高いサイズで安全かつ正確な角度調整が可能

- セラミック素材で耐久性と均一研磨を実現

- 初心者でも扱いやすく持ち運びにも便利

- 1000番という中砥石の使い勝手の良さ

日々の包丁メンテナンスを継続しやすくするためにも、取り扱いのしやすいコンパクトな砥石は実用的な選択です。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

包丁の研ぎ方と『深 FUKAMI』の効果的な使い方

包丁は料理の基本とも言える重要な道具ですが、使い続けるうちに刃が鈍くなり、切れ味が落ちてしまいます。

切れ味が悪い包丁は料理の仕上がりにも影響を与え、ストレスの原因になることも多いです。

そこで本記事では、セラミック砥石『深 FUKAMI(中砥 #1000番)』を用いた包丁の研ぎ方とその効果的な活用方法をご紹介します。

包丁研ぎの悩み:切れ味の低下と研ぎムラ

多くの方が経験する悩みは、「どうやって包丁を正しく研げば良いかわからない」「研いでも切れ味が戻らない」「研ぎムラができてしまう」などです。

包丁の刃は刃先の角度や砥石の粒度によって仕上がりが大きく左右されるため、適した研ぎ石と技術が不可欠です。

中砥石『深 FUKAMI』の特徴とは

- 日本製セラミック砥石:耐久性が高く、金属片が砥石に絡みにくい構造です。

- 粒度1000番:中砥として、刃こぼれの修正と刃先の形成に適切です。

- コンパクトサイズ:家庭での保管や持ち運びに便利です。

- 滑かな研ぎ味:使い心地が良く、ムラのない研ぎ面を実現しやすい設計です。

これらの特徴が、切れ味の回復と持続を叶える要素になっています。

『深 FUKAMI』で包丁を研ぐ手順

- 砥石を水に10分間浸すことで適度に湿らせます。

- 包丁の刃先を砥石に対しおよそ15度の角度で当てます。

- 片刃ずつ均等に往復させ、刃先全体を研ぎます。

刃こぼれ部分には特に注意して研磨してください。 - 裏も同様に研ぎ、刃の表裏にバランスの良い刃先を形成します。

- 研ぎ終わったら流水で砥石と包丁を洗い、布で水気を拭き取ります。

このプロセスは初心者にも無理なく実施可能で、確かな切れ味を取り戻すことが期待できます。

メリット・デメリット

- メリット:n

- 適度な粒度で刃を傷めにくく、日常使いの包丁に最適です。

- 日本製の信頼性で耐久性に優れるため長く使えます。

- 中砥石ながらコンパクトで取り扱いやすい点も魅力です。

- デメリット:n

- 初めて砥石を使う場合は角度調整や力加減に慣れが必要です。

- 粗砥石(粒度低い)での大きな刃欠け修正には不向きです。

活用シーン

『深 FUKAMI』は、家庭での包丁メンテナンスに最適です。

和包丁や洋包丁問わず幅広い刃物に対応し、料理の切れ味を快適に保つため定期的なメンテナンスにおすすめできます。

また、コンパクトサイズはキッチンやキャンプ場など持ち運びされる方にも便利です。

長く切れ味を保ちたい方は、粗砥(#400~#600番)での事前研ぎ後に本砥石を使うとより効果的です。

正しい研ぎ方を身につければ、包丁の寿命を延ばし、料理の質向上にもつながるでしょう。

ALTSTONE 砥石 『深 FUKAMI』 中砥石 1000番の詳細・購入はこちら

まとめ

包丁の切れ味維持には適切な砥石選びと研ぎ方が不可欠です。

日本製セラミック砥石『深 FUKAMI』は、初心者から中級者まで使いやすい1000番の中砥石で、滑らかな研ぎ味と耐久性に優れています。

切れ味の低下に悩んでいる方は、ぜひ一度試してみてください。

きっと料理のストレスを減らし、快適なキッチン作業を実現できるはずです。

スポンサードサーチ

購入前に確認すべきポイントと注意点

包丁の切れ味を保つために砥石を選ぶ際、特に中砥石の性能は重要です。

ALTSTONEの「深 FUKAMI」中砥石(1000番)は滑らかな研ぎ味が特長の日本製セラミック砥石で、多くのユーザーから高評価を得ていますが、購入前にはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

滑らかな研ぎ味の特徴と素材

この中砥石はセラミック素材を採用し、粒度1000番で包丁の刃をしっかり整えつつも、研ぎ過ぎず自然でスムーズな仕上がりを実現します。

セラミック砥石は耐久性に優れ、研ぎ面の均一性が高いため、均整の取れた刃付けが可能です。

購入時に注意すべき点

- コンパクトサイズで扱いやすいですが、研ぎ面が小さいので大きな包丁には時間がかかる可能性があります。

- 研ぐ際は必ず均一な力加減と適切な角度を保つことが重要です。

誤った使い方は刃のダメージにつながります。 - 水研ぎ専用のため、研ぐ前に十分な水で湿らせることが必要です。

- 初めての方や扱いに不安がある場合は、使い方の動画や解説を参考にすることをおすすめします。

おすすめの利用シーンとメリット

家庭用の一般的な包丁のメンテナンスに適しており、特に研ぎ直しや刃先の細かな調整に最適です。

軽量で手軽に持ち運べるため、調理環境や収納場所を選びません。

メリットとしては次のような点が挙げられます。

- 日本製の高品質なセラミック材で長持ちしやすい

- 滑かな研ぎ味により切れ味の向上が体感しやすい

- 価格帯もお手頃でコストパフォーマンスが高い

まとめ

ALTSTONEの「深 FUKAMI」中砥石は、研ぎにこだわる方や包丁のメンテナンスを始めたい方に適した製品ですが、研ぎ方の基本を理解し、適切に使うことが重要です。

粗研ぎや仕上げ砥石と組み合わせることで、さらに理想的な刃のコンディションを保てます。

ぜひ購入前にサイズ感や使い方を確認し、ご自身の包丁に最適な砥石を選んでください。

ALTSTONE 砥石 「深 FUKAMI」 中砥石 1000番の商品詳細・購入はこちら

ALTSTONE 砥石「深 FUKAMI」についてよくある質問(FAQ)

包丁や刃物の切れ味を維持するためには、適切な砥石選びが重要です。

ALTSTONEの中砥石「深 FUKAMI」は、1000番のセラミック砥石で、日本製ならではの品質と滑かな研ぎ味が特徴です。

このFAQでは、選び方や使い方に関するよくある質問にお答えし、ユーザーの悩みや疑問を解決します。

ALTSTONE「深 FUKAMI」中砥石の特徴は何ですか?

本商品はセラミック素材を採用し、粒度1000番の中砥石です。

コンパクトなサイズ設計で扱いやすく、包丁の切れ味をしっかりと復元します。

滑らかな研ぎ味は刃への負担を抑え、長期的な刃持ち向上に役立ちます。

また、日本製ならではの精密な製造で品質のばらつきが少ない点も信頼できます。

どうやって使うのが効果的ですか?

使い始める前に砥石を水に浸す必要があります。

適切な水量は約5〜10分ですが、説明書に従うのが最善です。

包丁を一定の角度(一般的には15〜20度)に保ち、前後に均等に研ぐことで、刃の欠けを補修しながら切れ味を回復します。

研ぎすぎは刃に負担がかかるため注意が必要です。

どのような包丁に向いていますか?

家庭用の和包丁・洋包丁を問わず対応可能です。

特に日常使いの包丁のメンテナンスに適しており、切れ味が落ちてきたと感じたときの定期的なメンテナンスにおすすめします。

また、中砥石として、荒砥石での荒削り後や仕上げ砥石での最終研ぎの前段階としても活躍します。

メリット・デメリットは何ですか?

- メリット:

・滑らかな研ぎ味で刃へのダメージを軽減

・日本製による品質の安定感

・コンパクトなため保管や持ち運びが容易 - デメリット:

・1000番の粒度なので、刃こぼれの修復には別途荒砥石が必要

・使用中は水に浸ける手間があるため、すぐに研げるタイプではない

ALTSTONE「深 FUKAMI」の活用シーンとは?

定期的な包丁のメンテナンスに利用すると、切れ味の持続に効果があります。

また、料理の質を上げたいプロの料理人から包丁を大切に使いたい家庭の方まで、幅広い層に適しています。

特に頻繁に調理を行う方にとって、手軽に研げるコンパクトサイズは魅力的です。

包丁の切れ味が落ちてしまったときに、信頼できる中砥石を選ぶのは大切なポイントです。

ALTSTONE 砥石「深 FUKAMI」は滑かな研ぎ味と日本製の安心感で、あなたの包丁のパフォーマンスを向上させます。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

- 本記事は編集部の体験・検証に基づき、メーカー公式情報を参照して執筆しています。

- 最新の価格・仕様は公式サイトをご確認ください。