ALTSTONE 砥石『深 FUKAMI』の特徴と性能

包丁の切れ味が落ちたと感じた時、効率よく研げる砥石があれば便利です。

特に荒砥石は刃の形を整え、切れ味を復活させる役割を持ちます。

東京の料理人や包丁愛好家の中でも注目されているのが、ALTSTONEの「深 FUKAMI」300番のセラミック砥石です。

ユーザーの悩みとニーズ

包丁は使い込むほど刃の欠けや摩耗が進み、研ぎ直しが必要になります。

しかし、砥石の粒度や材質により研ぎ心地や仕上がりが大きく変わるため、どれを選べばよいか迷ってしまいます。

特に初めて荒砥石を選ぶ方は、効率的で扱いやすい製品を求める傾向にあります。

あわせて 軽量3段ツールワゴン|耐荷重60kgで使いやすい収納術 も参考にしてください。

『深 FUKAMI』の主な特徴

- 粒度300番の荒砥石で、ザリザリと粗めに削り、刃欠けの修復に適している

- セラミック材質のため硬度があり、耐久性が高い

- コンパクトサイズで持ち運びや収納に優れる

- 日本製で品質の安定性と信頼性が高い

これらの特徴は、迅速な包丁の再生が求められる現場に適しています。

また、セラミック素材は水で湿らせながら使用すると効果的に削ることが可能です。

どう悩みを解決するか

刃欠けや摩耗した部分を効率的に削り落とし、包丁の刃先を整えることで、刃こぼれから復活した切れ味を実現します。

塩梅よく刃こぼれを研げるため、時間をかけずに再研磨できる点が魅力です。

メリット・デメリットの比較

- メリット

耐久性に優れ、長期間使用可能

コンパクトで扱いやすい

日本製の信頼できる品質 - デメリット

300番という荒さゆえに仕上げ研ぎは別途必要

初心者には粗すぎるため使用時の注意が必要

活用シーンの提案

家庭で日常的に使う包丁の刃こぼれ修復や、プロの飲食店で迅速なメンテナンスが必要な場面に最適です。

また、アウトドアや出先での携帯用としても持ち運びやすいサイズが役立ちます。

ALTSTONE 砥石「深 FUKAMI」は、包丁研ぎの第一歩として荒砥石を検討している方におすすめです。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

スポンサードサーチ

300番荒砥石の使い方と効果

包丁や刃物の切れ味が鈍くなった際、特に刃こぼれや深い傷が付いた場合に必要となるのが300番の荒砥石です。

本記事では、ALTSTONEの「深 FUKAMI」300番荒砥石を例に、効果的な使い方や特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。

セラミック砥石ならではの耐久性と研ぎやすさは、初心者からプロまで幅広く支持されています。

300番荒砥石が必要な理由とユーザーの悩み

包丁の微妙な切れ味の低下では細かい砥石でも十分ですが、刃こぼれや欠けが見られる場合、最初に荒砥石で形を整える必要があります。

多くのユーザーはどの段階で荒砥を使うべきか判断しづらく、適切な研ぎ方がわからないことで不安を抱きがちです。

また、砥石の選択ミスにより刃を傷つけたり、効率的に研げないことも課題です。

あわせて ゼンハイザーHD 599 SEの魅力と選び方完全ガイド も参考にしてください。

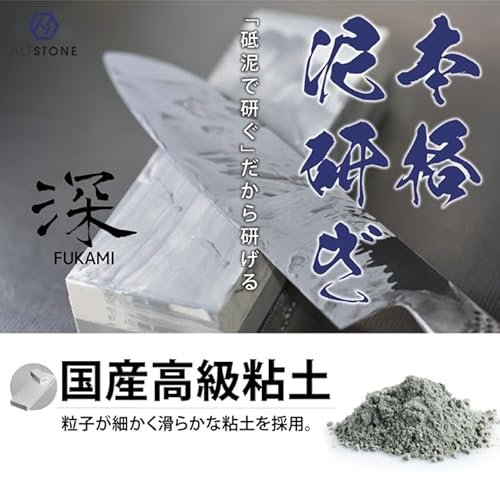

ALTSTONE「深 FUKAMI」300番荒砥石の特徴

- セラミック素材による堅牢性と長寿命

- ザリザリとした研ぎ心地で明確な手ごたえ

- コンパクトサイズで収納や持ち運びに便利

- 日本製の高い品質管理により安定した性能

これらの特徴は、実際に研ぎ材に触れながら細かい感触の違いを実感できるため、ユーザーの研ぎ技術向上に役立っています。

使い方と効果的な研ぎのポイント

- 包丁を十分に水に浸してから砥石を湿らせる

- 刃先を一定の角度(約15度前後)に保ちながら、ゆっくりとザリザリとした感触を感じながら研ぐ

- 刃の欠けを目視しつつ均一に研ぎ進める

- 研ぎ終わったら中仕上げの砥石(1000番以上)で刃を整える

この方法で研ぐことで、深い傷や刃こぼれがしっかり直り、次の中砥での仕上げ作業がスムーズになります。

300番荒砥石使用のメリット・デメリット

- メリット:刃こぼれの補修や大幅な形状修正に効果的。

耐久性が高く長期間使用可能。 - デメリット:研ぎの技術がやや必要で、慣れないと刃角度を崩しやすい。

研ぎ時間がやや長くなる場合がある。

実際の活用シーン

ALTSTONE「深 FUKAMI」300番荒砥石は、プロの料理人や包丁愛好家の日常的なメンテナンスだけでなく、DIYで刃物を扱う方にも最適です。

持ち運びが便利なコンパクトサイズはアウトドアシーンでも重宝します。

また、手軽に購入できる価格帯も魅力の一つです。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

まとめ

300番の荒砥石は、刃こぼれ修正に不可欠な工具です。

ALTSTONE「深 FUKAMI」は堅牢で扱いやすく、高品質な日本製という信頼性から、多くのユーザーに支持されています。

正しい使い方を身につけることで、包丁を末永く快適に使い続けられるでしょう。

日本製セラミック砥石の信頼性

包丁の切れ味を大きく左右する砥石選びは、品質の良さが結果に直結します。

特に、荒砥石は包丁の刃こぼれを整え、研ぎ直しの基礎をつくるため、耐久性と研削力に優れたものが求められます。

ここで注目したいのが、日本製のセラミック砥石「ALTSTONE 砥石 深 FUKAMI 荒砥石 300番」です。

信頼性の背景には、確かな素材選定と製造技術の融合があります。

日本製セラミック砥石の特徴と品質基準

日本は伝統的に刃物文化が深く根付いており、その品質は世界的にも高く評価されています。

ALTSTONEの荒砥石は、300番という粗さでザリザリと刃をしっかり削り、包丁の形を素早く整える能力が特長です。

セラミック素材は硬度が高いため摩耗しにくく、耐久性が求められる荒砥石に最適です。

また、コンパクトサイズで扱いやすく、家庭からプロまで幅広く支持されています。

ALTSTONE「深 FUKAMI」荒砥石の信頼できる根拠

- 製造:国内工場にて厳しい品質管理のもとで生産されているため、均一な砥石の目が維持されています。

- 素材:高度なセラミック技術を用いることで、通常の天然砥石に比べて長期間安定した研削性能を発揮。

- ユーザー評価:Amazonの販売ランキングで上位に位置し、多くのユーザーからその研ぎやすさと耐久性が評価されています。

これらの事実がALTSTONEのセラミック砥石を信頼できる理由です。

包丁研ぎの悩みを解決する実用性

日本製セラミック砥石は、一般的な砥石にありがちなムラや粉砕の問題が少なく、安定した研ぎ心地が実現されています。

ALTSTONEの荒砥石300番は特に刃こぼれした包丁の修復に適しており、研ぎ直しの初期段階で効果を発揮します。

これにより、研ぎ時間の短縮と仕上がりの均一化が可能です。

また、持ち運びしやすいコンパクト設計はキッチンのスペースが限られる家庭にも向いています。

包丁のお手入れにおいて信頼できる日本製セラミック砥石を選ぶことは、長く安全に調理を楽しむ第一歩です。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

スポンサードサーチ

包丁研ぎの基本 HowToガイド

毎日の料理の中で欠かせない包丁。

しかし、使い続けるうちに切れ味は徐々に落ち、料理の効率や仕上がりに影響を与えます。

そこで重要になるのが、包丁の正しい研ぎ方です。

適切な砥石と技術を使うことで、包丁の切れ味を蘇らせ、快適な調理を実現できます。

包丁研ぎにおける悩みとその背景

初心者は特に、どの砥石を選べば良いか、荒研ぎと仕上げ研ぎの違いや手順について悩みやすい傾向にあります。

また、刃が欠けてしまった場合、どの程度まで自分で修復可能か判断が難しいことも多いです。

さらに適切な研ぎ方を知らないと刃を傷めてしまう恐れもあるため、信頼できる情報が求められています。

ALTSTONE『深 FUKAMI』荒砥石300番の特徴と選ばれる理由

ALTSTONEの『深 FUKAMI』は、ザリザリとした削り心地が特徴のセラミック荒砥石(300番)です。

日本製の高品質な本体はコンパクト設計で扱いやすく、刃の形を整え欠けや大きな刃こぼれを修正するのに適しています。

セラミック砥石ならではの耐久性と研ぎ効率の良さが支持されており、荒研ぎの第一歩として非常におすすめできる製品です。

参考価格は2,198円(税込)と手ごろで、初めての方も無理なく試しやすい点も魅力の一つです。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

正しい包丁研ぎの方法と効果的な活用法

- まずは包丁の刃先に欠けやくぼみがないかを確認

- 水または専用研ぎ用オイルで砥石を湿らせる

- 刃先を砥石の表面に当て、一定の角度(一般的に15度前後)を維持しながらゆっくりと研ぐ

- ザリザリとした感触が荒砥石300番ならではの目安

- 適切に刃の形を整えた後は、仕上げ砥石(600番〜1000番台)で滑らかにする

この工程を踏むことで、切れ味が蘇り包丁の寿命も延ばせます。

ALTSTONE『深 FUKAMI』のような荒砥石を使うことで、特に刃こぼれがある包丁も短時間で整えられ、日々の切れ味アップに繋がります。

メリット・デメリットを踏まえた選択ポイント

- メリット:高耐久なセラミック砥石で長期間使用可能・高い研削力で効率的に刃こぼれ修正・コンパクトで収納しやすい

- デメリット:荒砥石なので初心者はやや研ぎすぎに注意・細かな仕上げには別途中砥石または仕上げ砥石が必要

これらを理解したうえで使えば、無理なく効果的な包丁研ぎが実現できます。

まとめと今後のポイント

包丁の切れ味は料理の質と安全にも大きく影響します。

まずは荒研ぎの基本を押さえ、ALTSTONE『深 FUKAMI』のような信頼できる砥石を使いこなすことが重要です。

初めての方でも扱いやすいサイズ感と性能を持ち、刃の修正に最適な300番の荒砥石は、定期的な砥ぎを習慣化する一助となるでしょう。

商品・サービスの詳細・購入はこちら

よくある質問(FAQ)

ALTSTONEの砥石「深 FUKAMI」は、包丁の刃を効率的に研ぐことができる300番の荒砥石です。

日常的に包丁の切れ味を保ちたい方や、研ぎなおし時の刃の整形を重視する方に選ばれていますが、ご購入前に気になる疑問が多いのも事実です。

ここでは、ユーザーの疑問を解消し、納得してお使いいただけるようFAQ形式で詳しく解説します。

なぜ300番の荒砥石が包丁研ぎに適しているのですか?

300番は比較的粗めの砥粒で、刃先の形を整えるのに適した荒砥石の番手です。

切れ味が大幅に落ちた包丁や、刃こぼれを修正したいときに使用します。

この番手を使うことで刃の形を素早く復元し、その後の中砥石・仕上げ砥石での研ぎに繋げやすくなります。

セラミック製の砥石のメリットは?

セラミック砥石は硬度が高いため、研磨力が持続します。

耐久性に優れており、長期間安定した品質で使える点が魅力です。

天然砥石に比べて価格も安定しており、手軽に買い替えやすいという利点もあります。

ALTSTONEの「深 FUKAMI」は日本製で細部まで丁寧に作られているため安心です。

使い方のポイントは何ですか?

- 包丁を一定の角度(15~20度程度)で意識して研ぐ

- 水をつけながら使い、砥石表面を常に滑らかに保つ

- 最初は粗研ぎに集中し、その後は中研ぎ・仕上げを行う

メリット・デメリットを教えてください

- メリット

- 荒さが効率よく刃を削り形を整えるため、時間短縮になる

- コンパクトサイズで収納や持ち運びがしやすい

- 日本製の高品質で安心感がある

- デメリット

- 番手が荒いため初心者には研ぎすぎの恐れがある

- 仕上げには別の砥石が必要

どんなシーンで活用できますか?

家庭での包丁メンテナンスはもちろん、飲食店などで刃こぼれを手早く修正したい調理師の方にも最適です。

またアウトドアやキャンプ時の携帯用としても便利なサイズ感です。

包丁の切れ味が落ちてきたと感じたら、まずはこの荒砥石で形を整え、その後中砥石で研ぐことで切れ味がより蘇ります。

自分で研ぐ習慣がない方も、基本の使い方を守れば安全かつ効果的にメンテナンスが可能です。

ALTSTONE 砥石「深 FUKAMI」商品・サービスの詳細・購入はこちら

- 本記事は編集部の体験・検証に基づき、メーカー公式情報を参照して執筆しています。

- 最新の価格・仕様は公式サイトをご確認ください。